総合内科Internal medicine

このような疾患を診察しています

- 風邪

- 溶連菌感染症

- インフルエンザ

- 高血圧症

- 脂質代謝異常症(高脂血症)

- メタボリック症候群

- 頭痛

- 狭心症

- 不整脈

- 心筋梗塞

- 心不全

- 慢性肝炎

- 脂肪肝

- アルコール性肝炎

- 痛風

- 高尿酸血症

- 蛋白尿

- 血尿

- 慢性腎不全

- 頻尿

- 膀胱炎

- 過活動膀胱

- 前立腺肥大

- バセドウ病

- 橋本病

- アルツハイマー型認知症など など内科全般

診察後、重症な方や専門的な治療が必要な場合は、入院施設や専門施設へ紹介する場合があります。

Internal medicine

診察後、重症な方や専門的な治療が必要な場合は、入院施設や専門施設へ紹介する場合があります。

高血圧の多くは原因のはっきりわからない本態性高血圧と言われ、日本人の90%以上はこのタイプと言われています。本態性高血圧の原因としては加齢や肥満、生活習慣(過食や塩分の摂り過ぎ、運動不足、過度の飲酒、喫煙)やストレスなどが考えられています。

原因のはっきりしている高血圧は二次性高血圧と言われ、血管やホルモンの異常、薬剤などがその原因として挙げられます。また若くから血圧が高い場合は特に二次性高血圧が疑われます。

血圧が高い状態が続くと、動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中の原因になります。また腎臓にも負担をかけ、透析治療が必要になる場合もあります。

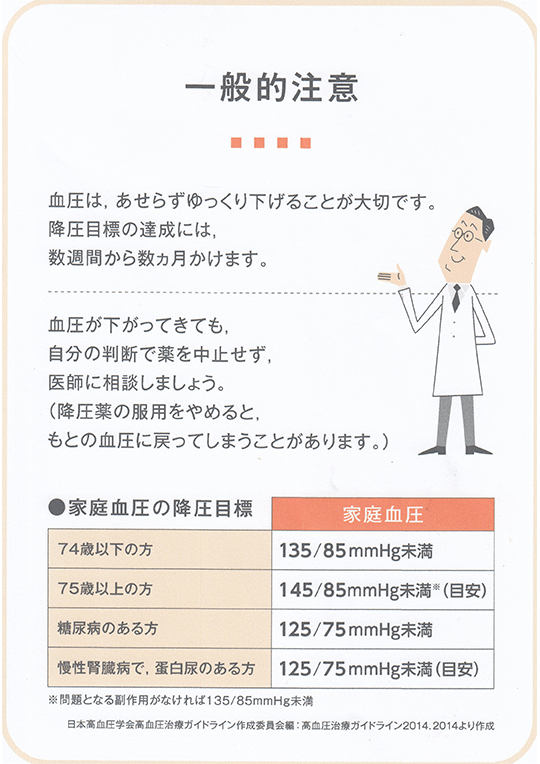

血圧は一日の中でも常に変動しています。従って、一時的に血圧の正常値を超えて上昇することは、正常の人にも起こることであり、ほとんど心配ありません。高い血圧(リスクに応じて変わりますが一般的には140/90mmHg以上)が続いたときに治療の開始となります。

基本的には食生活の改善や運動療法にて改善しない場合、薬物治療になります(リスクが高い場合は初めから薬を使用することがあります)。血圧を上げる一番の要素となっているのは塩分です。塩分を控えめにしたり、野菜や魚類の摂取、減量、節酒、禁煙、有酸素運動(やや汗をかき、運動しながら会話ができる程度の負荷の運動)を行うことが大切です。1~3ヶ月継続しても血圧が改善しない場合は薬物治療になります。

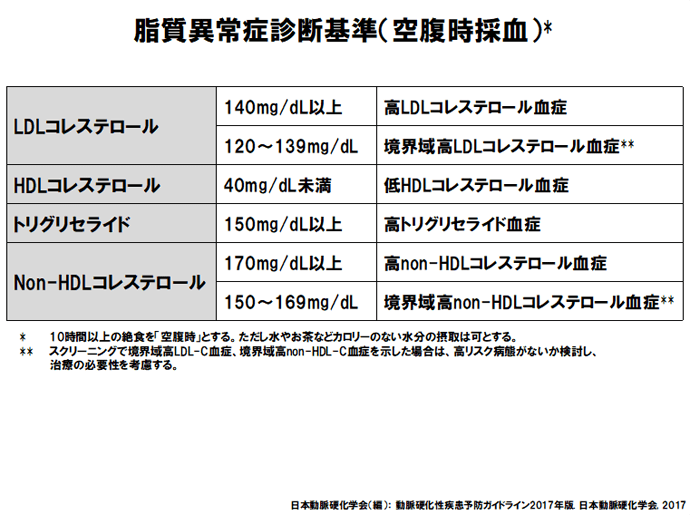

近年、食生活の欧米化や過食や運動不足によって、肥満に伴う脂質代謝に異常を来たしている人が増えています。また生活習慣以外にも遺伝的要素が関連して異常を来たす場合もあります。脂質には主にLDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪があり、以下に説明します。

過食や運動不足によってLDLコレステロールが増えてくると、余分なコレステロールが血管の壁に蓄積し(プラークと呼ばれます)、動脈の壁が厚くなり、硬くなっていきます。これを動脈硬化と呼びます。動脈硬化が進行すると血液の流れが悪くなり、狭心症や心筋梗塞、脳卒中といった病気が発症する可能性が高くなってしまいます。当院では頸動脈超音波検査にて、頸動脈のプラークを調べ、動脈硬化の進展度を調べることが出来ます(予約制になります)。

HDLコレステロールは体の余分なコレステロールを取り除く働きがあります。HDLコレステロールが少ない時も動脈硬化を進行させてしまいます。中性脂肪が高い場合に減少する場合が多いですが、肥満や運動不足、喫煙、遺伝的要素などでも減ってしまいます。

中性脂肪は過食や甘い物、油もの取りすぎ、アルコールの摂取などによって増えていきます。中性脂肪が高い状態が続くと、HDLコレステロールが減少し、動脈硬化を進展させます。またそれ以外にも急性すい炎を起こすことが知られています。

治療としては、まず、カロリー制限や油もの(特に動物性の脂質)、甘いもの、アルコールなどを控えたり、食物繊維を多く摂るといった食事療法や、ウォーキングやジョギング、水泳など有酸素運動(やや汗をかき、運動しながら会話ができる程度の負荷の運動)を行います。2、3ヶ月後に再度血液検査をし、それでも改善に乏しい場合は薬の治療となります。

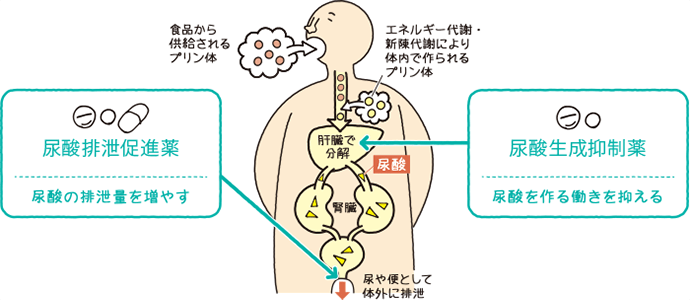

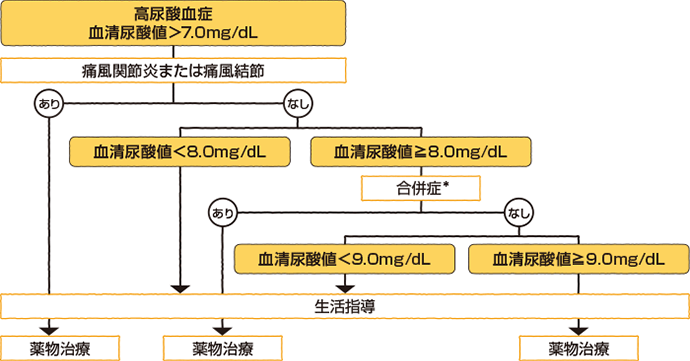

尿酸とは「プリン体」の代謝産物です。プリン体は体内のエネルギー物質で、動物、植物問わず細胞内に含まれるため、口から食べ物にて摂取したり、または体内で合成されたりします。プリン体は肝臓で代謝され、尿酸として、尿や便から排泄されますが、過剰にプリン体を摂取したり、尿酸の排泄が少なくなると、尿酸が体内に貯まってしまいます。これが血液中で結晶化し、関節などに沈着し、炎症を起こし、激痛を伴う発作が、「痛風」です。高尿酸血症は痛風以外にも、動脈硬化を進展させ、心筋梗塞や脳梗塞のリスクにもなります。

尿酸値を下げるには、食べ過ぎ、アルコールを控えること、水分を多くとること、有酸素運動などが有効と言われています。それでも改善しない場合は尿酸の産生を抑える薬、尿酸の排泄を促す薬などの薬物が必要になります。

バセドウ病は免疫異常により、甲状腺ホルモンが過剰に作られてしまう病気です。甲状腺ホルモンは喉ぼとけのあたりにある甲状腺によって作られ、代謝に関わっており、交感神経を刺激します。安静にしていても、全速力で走っているような状態になり、興奮状態、手の震え、動悸、多汗、下痢などの症状が出現します。煙草も症状の悪化に関与しており、まずは禁煙し、甲状腺のホルモン産生を抑える薬を開始します。薬物治療は、効果は良いものの、薬を中止すると症状が再燃してしまう場合があります。薬物治療で改善の見られない場合は、甲状腺の細胞自体を破壊する放射線や手術による治療があります。症状が出たり、無症状でも甲状腺が腫れている、または甲状腺ホルモン値に異常がある場合は、医師に相談しましょう。

在宅酸素療法の導入、C-PAP治療、禁煙外来(予約制)も行っています。